L’Érudit : Origine et compréhension d’une figure de savoir

HISTOIRE DE L'ART

Yoann Octobon

1/4/202512 min temps de lecture

La quête de savoir, le raffinement de l’intellect, ainsi s’expriment les aspirations de l’érudit. Figure née à la Renaissance et toujours sujette d’inspiration des artistes, à l’image d’Harriet Becker qui, dans l’une de ses premières œuvres, représente l’un de ces savants dans son cabinet (fig. 1). Présentée lors de sa rétrospective au musée d’Orsay, l’œuvre, qui dénote dans le corpus de l’artiste, permet de revenir sur l’origine de celui pour qui l’adage « Le repos sans l’étude est la mort : l’homme s’y enterre vif » prend tout son sens. Cette locution, que l’on doit au penseur antique Sénèque, fait écho chez les penseurs humanistes de la Renaissance. [1] Plus d’un millénaire sépare les récepteurs de cet adage, dont l’idée révèle à elle seule tout un mouvement issu d’un idéal intellectuel cherchant à se détacher du Moyen Âge qui les sépare. « L'humanisme de la Renaissance est à la fois un mouvement de restauration de l’héritage de l'Antiquité et une aspiration à reconnaître à l'homme, dans sa liberté d'agir et de créer, une dignité nouvelle. Mais celle-ci est à conquérir, au prix d'un effort de formation et de perfectionnement moral qui doit lui permettre de trouver le chemin de la gloire. » [2]

Figure 1 : Harriet Backer, Un érudit dans son étude, 1877, huile sur toile, collection particulière.

Au XVe siècle, les penseurs humanistes s’intéressent de plus en plus à la littérature, à l'art et à la culture. Grâce à la traduction de textes antiques, impulsée par Dante, Boccace et Pétrarque, on redécouvre alors des écrits de penseurs grecs et romains tels que Cicéron, Pline le Jeune, Platon et Aristote. « Les lettres antiques sont l'encyclopédie du savoir et le patrimoine précieux qu'il s'agit de recouvrer. La restauration des langues anciennes dans leur pureté primitive est la méthode de cette entreprise, les livres sont les instruments de son succès. » [3] Dans De Vita Solitaria, paru en 1346, Pétrarque insiste sur l'importance que l'humaniste doit accorder au recueillement. Il préconise de s'aménager un lieu propice à la communication avec Dieu et au développement de la connaissance. Cet espace dédié à l’érudition, nommé studiolo, va alors faire l’objet d’un décor stimulant le recueillement autour des studia humanitatis, entendues comme les études d’humanités notamment promues par Cicéron. [4] Ce lieu d'étude recommandé par Pétrarque s'inscrit dans la continuité de la tradition monastique médiévale. La première mention de son nom remonte, quant à elle, au pontificat de Jean XXII, évoquant l'aménagement d'un studium à Avignon. Le goût antique va alors se développer dans les arts présents au sein de ces espaces, à la fois privés et publics.

Ce modèle adopté par les puissants de ce monde trouva rapidement ses adeptes dans les milieux humanistes italiens. « Les studioli étaient en fait les lieux dédiés à l'otium, au repos « vertueux » et méditatif, où étaient rassemblés des objets et des œuvres d'une valeur rare. Dans l'articulation complexe des activités militaires et civiles du Seigneur, ils ont pris une signification cruciale : ils exprimaient la personnalité et les idéaux les plus intimes vers lesquels tendaient les Seigneurs eux-mêmes et transmettaient leur image à travers un chemin physique et mental ». [5]

En constituant une projection de leurs propriétaires, les studioli relèvent de lieux privés et contemplatifs. Mais leur fonction est duale, puisque certains seigneurs concevaient aussi leur studiolo comme un espace de sociabilité où ils pouvaient convier des érudits et leur présenter leurs collections personnelles. « Les objets collectés et les programmes picturaux décorant ces cabinets fonctionnaient comme les formes visuelles, matérielles et tangibles des activités qui se déroulaient dans le studiolo : lire, écrire, déchiffrer, citer, débattre, discuter et rechercher la connaissance. » [6]

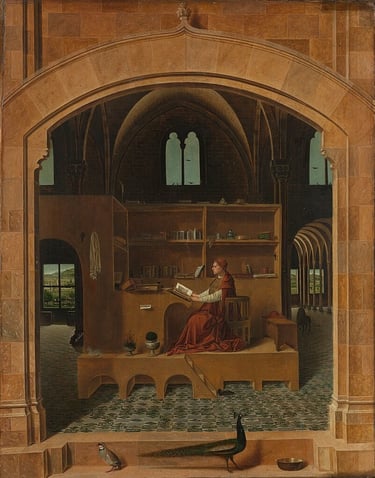

Figure 2 : Antonello de Messine, Saint Jérôme dans son étude, vers 1474, huile sur panneau, 45,7 x 36,2, Londres, National Gallery.

Espace de contemplation, bien souvent localisé dans les parties privées des demeures seigneuriales, le studiolo peut être perçu comme une projection de l’érudition de son propriétaire, dans lequel une élite savante était parfois conviée. « Les collections étaient exposées et montrées aux collectionneurs, humanistes, ambassadeurs, dirigeants et autres personnalités diplomatiques en visite, tel cadeau pourrait non seulement servir de signifiant matériel des relations diplomatiques, mais pourrait également marquer la crudité, le goût et le prestige des deux collectionneurs. » [7] Par conséquent, les thématiques iconographiques des décors et des collections développaient un registre prônant les valeurs humaines.. L’ornementation invitait les observateurs à s’interroger sur des messages allégoriques plus profonds. Le répertoire antique avivait alors le dialogue, soit entre le propriétaire et lui-même lors de moments de recueillement, soit entre le propriétaire et les privilégiés conviés à discuter dans le studiolo. « Cet intérêt pour le dialogue avec les anciens était déjà évident chez Pétrarque, qui avait pour habitude d’écrire des lettres à Cicéron comme s’il était encore vivant. Les studioli étaient donc pensés comme des espaces permettant de réunir le propriétaire avec les grands esprits du passé. L’acte de copier, d’éditer et de transcrire des textes classiques était une forme de possession. » [8] Lieu de lecture, le studiolo se prêtait aussi bien à l’écriture qu’à la communion avec les anciens (fig. 2). De ce fait, l’apprentissage constituait une forme d’exercice d’élévation de l’esprit. Nicolas Machiavel confie à ce sujet, dans une lettre, qu'il changeait d’habits afin de favoriser l’échange avec les anciens. « Je revêts les habits de cour et de palais, et dans cette tenue plus grave, j'entre dans les cours antiques des anciens et je suis accueilli par eux, et là je goûte la nourriture qui est la mienne seule, celle pour laquelle je suis né. Là, j'ose leur parler et leur demander les motifs de leurs actions, et eux, dans leur humanité, me répondent. » [9] Si Machiavel se parait pour favoriser son voyage chez les anciens, le répertoire figuratif déployé dans les studioli était, lui aussi, une forme de facilitation de l’échange et de la communion.

L'un des exemples les plus connus et reconnus de studiolo se trouvait au Palazzo Belfiore, une résidence secondaire de la cour de Ferrare. Érigé pour Leonello d’Este dans les années 1450, il déployait un cycle de peintures sur le thème des muses, choisit sous les conseils de son précepteur Guarino Veronese. Aujourd'hui dispersé dans divers musées internationaux, seules huit des neuf Muses ont été reliée au lieu, attribuées à des peintres comme Cosmé Tura, Michele Pannonio, Angelo Maccagnino et leur entourage. L'attribution reste incertaine en raison de la découverte d'une lettre du poète Guarino da Verona à Leonello, datée du 5 novembre 1447, qui nous renseigne sur le projet iconographique. Calliope, « investigatrice des sciences et prêtresse de l'art poétique, offre sa voix à d'autres arts ; c'est pourquoi elle doit porter la couronne de laurier et être représentée avec trois visages, car elle a révélé la nature des hommes, des héros et des dieux ». [10] ( fig. 3 ) L'intérêt des humanistes pour l'art a permis à l'école de Ferrare de se développer grâce à une impulsion donnée à la culture, faisant de Ferrare l'un des foyers artistiques de la Renaissance italienne. [11] Les références aux trois figures de la poésie héroïque ne se retrouvent pas explicitement ici, mais certains éléments peuvent y faire allusion, comme le son de la poésie comparé à celui du forgeron dans sa forge, représenté en bas à droite de l’œuvre, où le marteau frappant l'enclume pourrait évoquer une résonance assimilable à celle de la poésie.

Figure 3 : Cosmè Tura, Une Muse, v1455-60, détrempe à l'œuf et huile sur bois, 116,2 x 71,1 cm, Londres, National Gallerie.

Dans la mythologie grecque, les Muses sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne, et elles sont les déesses qui présidaient aux arts libéraux et aux sciences. [12] Le programme pictural du studiolo de Belfiore, alliant un style gothique et classique, témoigne de l'intérêt des mécènes de la Renaissance pour la célébration de l’antiquité à travers la mythologie. [13] Dans cet espace dédié aux plaisirs, aux rencontres intellectuelles et à la politique, les muses deviennent les témoins des réflexions contemplatives des érudits, relançant le mythe d'un idéal platonicien cher aux penseurs humanistes : « un État sage gouverné par un roi philosophe », lieu de paix où règne l'intelligence. Il convient de remarquer qu’à Belfiore, cette présence allégorique se développe dans un répertoire paysager associable à la campagne ferraraise, où règne la fertilité. Par ce procédé pictural, l’artiste Cosmè Tura crée un dialogue entre l’espace réel et l’espace figuré. De ce fait, il favorise le rapprochement entre les vertus que les muses représentent et le commanditaire de l’œuvre. « Le studiolo était donc un espace associé à la présence réelle ou symbolique de personnalités politiques importantes, de philosophes, d'humanistes et d'auteurs, tant anciens que modernes. Il était également considéré comme un lieu de résidence des Muses, faisant allusion à la nature inspiratrice de l'espace. » [14]

C’est tout naturellement que l’on retrouve ce schéma dans le studiolo du duc Frédéric III de Montefeltro à Urbino (fig. 4). Il constitue l'un des rares exemples presque intacts de ces cabinets exprimant la personnalité de leur propriétaire. Une fois n'est pas coutume, l’espace se trouve placé sous le regard des muses, des vertus et des arts personnifiés. L’atmosphère humaniste régnante à la cour se fait sentir dans les murs de la pièce, mêlant marqueterie en trompe-l'œil et riche programme pictural. Le cycle réalisé par Giuliano et Benedetto da Majano a été réalisé sur modèles de cartons issus de Botticelli pour les figures allégoriques des vertus théologales. Incomplet, le cycle de vingt huit allégories se trouve pour moitié in situ, le reste se trouvant conservé au Musée du Louvre.

Figure 4 : Giuliano da Maiano, Francesco di Giorgio Martini, Sandro Botticelli, Bramante, Studiolo de Frédéric III de Montefeltro, huiles sur toiles et marqueteries, 1473 - 1476, Palais ducal d'Urbino.

« Saint Augustin, dont la doctrine était pratiquée par Ficin et les membres de son académie, et dont les œuvres étaient lues avec assiduité par Federigo lui-même, "affirmait que les Arts profanes, ou libéraux, s'occupent des choses corporelles ou terrestres". On peut ici ajouter que les philosophes depuis Aristote et Sénèque ont rattaché les disciplines aux Vertus et aux Muses en 1671. Bartolomeo Taegio est allé jusqu'à dire que "les Muses, les sciences et les disciplines louables ne sont rien d'autre que des sciences.’’ Ainsi, la scientia ou l'action de Ficin corroborait que la raison pouvait bien consister dans la poursuite des Arts (Muses) et des Vertus. » [15] Le cycle artistique en trompe l’oeil, soigneusement adapté à la configuration du lieu, visait à promouvoir l’idéal de vertu et de sagesse que le duc aspirait à atteindre. « Les attributs pacifiques et martiaux, les aigles héraldiques, la Jarretière et les pinceaux dans la marqueterie indiquent les réalisations du duc et les attributs des Vertus, des Muses et des Arts libéraux représentés dans la boiserie, et les disciplines personnifiées dépeintes devant les hommes agenouillés, constituaient le programme d'études de Federigo ». [16] Sous l'influence des vertus personnifiées, la quête de savoir, appelée sapienta, se transformait en une recherche d'un idéal divin. L’association de l'art à cet espace démontre la volonté d’unifier les différents arts libéraux, au sein d’un but commun celui d’une élévation personnelle du duc. Cette approche visait in fine à mettre en avant sa grandeur ainsi que celle de ses terres.

Par conséquent, la pratique érudite dans les studioli italiens de la Renaissance fut un vecteur de l’apprentissage issu de la culture humaniste. Cet espace aux fonctions multiples trouva des adeptes et se diffusa plus largement. Il constitua le terreau fertile des pratiques de collection d’objets singuliers, réunis par la suite dans les cabinets de curiosités.

Notes de bas de page

[1] Pétrarque, De vita solitari. La vie solitaire : 1346-1366, Edition bilingue latin-Français, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 1999, p. 80.

[2] L’invention de la Renaissance: l’humaniste, le prince et l’artiste, Jean-Marc Chatelain, Gennaro Toscano et Bibliothèque nationale de France, (cat. Exp., Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, galerie Mansart, 20 février-16 juin 2024) Paris, Bibliothèque nationale de France, 2024, p. 12.

[3] Ibidem. p. 12.

[4] Les studia humanitatis doivent être comprises comme les études menées par les humanistes de la Renaissance. En pratique, celles-ci tournaient autour de la philosophie, de la rhétorique, de la poétique, dans la poursuite d’un idéal antique de culture.

[5] VALEZZI, Maria Rosaria, « Gli Uomini Illustri dello studiolo di Federico da Montefeltro Gli studi » in Lo Studiolo del Duca : il ritorno degli Uomini Illustri alla corte di Urbino, Marchi Allessandro et Galleria nazionale delle Marche, ( cat. Exp,. Urbino, Palazzo Ducale, 12 marzo - 4 luglio 2015), Milano : Skira , Italie, p. 13.

[6] CLARK, Leah R, « Collecting, exchange, and sociability in the Renaissance studiolo », Journal of the History of Collections, vol. 25 / 2, juillet 2013, p. 171.

[7] Ibidem, p. 173.

[8] Ibidem, p. 176.

[9] RUVOLDT, Maria, « Sacred to secular, east to west: the Renaissance study and strategies of display », Renaissance Studies, vol. 20 / 5, Wiley, 2006, p. 643.

[10] Des précisions sont disponibles sur la page YouTube de la National Gallery, où l'historienne de l'art et conservatrice Imogen Tedbury évoque la lettre dans une vidéo intitulée, « Muse (Calliope?)' | National Gallery, » le 2021-01-19.

[11] Pour davantage de d’éléments de compréhensions sur l’appétence de Leonello d’Este pour le thème développé dans son studiolo voir Sergio Bertelli « Urbin. Entre collection et magie » in Lo Studiolo del Duca : il ritorno degli Uomini Illustri alla corte di Urbino, Marchi Allessandro et Galleria nazionale delle Marche, ( cat. Exp,. Urbino, Palazzo Ducale, 12 marzo - 4 luglio 2015), Milano : Skira , Italie.

[12] Dès l’Antiquité puis au Moyen Âge, les arts libéraux constituaient des disciplines réputées primordiales pour l’érudition d’un individu. On les apprenait en deux étapes (ou niveaux) : le trivium (premier niveau : utilisation des mots, apprentissage de la réflexion et de l'expression) et le quadrivium (deuxième niveau : musique, arithmétique, géométrie, astronomie).

[13] Pour davantage de précisions sur le cycle de Ferrare voir Campbell, Stephen John, Cosmè Tura of Ferrara: style, politics, and the renaissance city, 1450-1495, New Haven, CT, Etats-Unis d’Amérique, Yale University Pres, 1997.

[14] CLARK, Leah R, op. cit, p. 177.

[15] FABIANSKI, Marcin, « Federigo da Montefeltro’s “Studiolo” in Gubbio Reconsidered. Its Decoration and Its Iconographic Program: An Interpretation, Artibus et Historiae, vol. 11 / 21, IRSA s.c., 1990, p. 207.

[16] Ibidem, p. 208.

Bibliographie

BELLUCCI, Roberto, PASSERI, Francesca Ciani, CIATTI, Marco, [et al.], « La Scuola Ferrarese: Indagini E Confronti Tecnici Sulle Muse Dello Studiolo Di Belfiore », OPD Restauro, Centro Di Della Edifimi SRL, 1992, p. 189‑158.

CAMPBELL, Stephen John, Cosmè Tura of Ferrara: style, politics, and the renaissance city, 1450-1495, New Haven, CT, Etats-Unis d’Amérique, Yale University Pres, 1997.

CAMPBELL, Stephen John, The cabinet of Eros : Renaissance mythological painting and the « Studiolo » of Isabella d’Este, Yale University Press, 2004.

CHATELAIN, Jean-Marc, TOSCANO, Gennaro et BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, L’invention de la Renaissance: l’humaniste, le prince et l’artiste, Paris, France, Bibliothèque nationale de France, 2024.

CLARK, Leah R., « Collecting, exchange, and sociability in the Renaissance studiolo », Journal of the History of Collections, vol. 25 / 2, juillet 2013, p. 171‑184.

DABELL, Frank, « Federico da Montefeltro’s studiolo: Urbino », The Burlington Magazine, vol. 157 / 1351, Burlington Magazine Publications Ltd., 2015, p. 730‑731.

FABIAŃSKI, Marcin, « Federigo da Montefeltro’s “Studiolo” in Gubbio Reconsidered. Its Decoration and Its Iconographic Program: An Interpretation », Artibus et Historiae, vol. 11 / 21, IRSA s.c., 1990, p. 199‑214.

Lo Studiolo del Duca : il ritorno degli Uomini Illustri alla corte di Urbino, ( cat. exp. Urbino, Galleria nazionale delle Marche, 12 mars - 4 juillet 2015 ), Italie, Milano : Skira, 2015.

PÉTRARQUE, De vita solitaria = La vie solitaire : 1346-1366, Edition bilingue latin-Français, Éditions Jérôme Millon, 1999

.

PÉTRARQUE et BERNARDO, Aldo S., Rerum familiarium libri, XVII-XXIV, Baltimore, Etats-Unis d’Amérique, John Hopkins University Press, 1985.

PRIVITERA, Marta, Girolamo Macchietti. Un pittore dello studiolo di Francesco I, Milano, Jandi Sapi, 1996.

RUVOLDT, Maria, « Sacred to secular, east to west: the Renaissance study and strategies of display », Renaissance Studies, vol. 20 / 5, Wiley, 2006, p. 640‑657.

« Why were the muses considered to be dangerous? Tura’s “A Muse (Calliope?)” | National Gallery », 2021, [En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=gw4PM6agoZk].

© 2025. All rights reserved.